朱一龍顛覆形象演《河邊的錯誤》,余華小說影視化能爆嗎

記者 師文靜

近日,犯罪探案題材電影《河邊的錯誤》宣布定檔10月21日上映,影片改編自作家余華上世紀80年代創作的同名中篇小說。

隨著該片作為第七屆平遙國際電影展開幕影片放映,以及作家余華、導演魏書鈞、主演朱一龍公開亮相推薦,影片的熱度越來越高。

嚴肅文學改編影視作品是近年來的創作熱潮,往往會產生熱度、口碑不俗的佳作。余華36年前創作的這篇先鋒小說,在“敘事空缺”、反偵探寫作、荒誕現實描寫等方面展開了文學意義上的探索,小說的先鋒性在當下還能成為其特色嗎?此次改編能否為犯罪探案片帶來新探索呢?

難以被改編的“荒誕離奇”

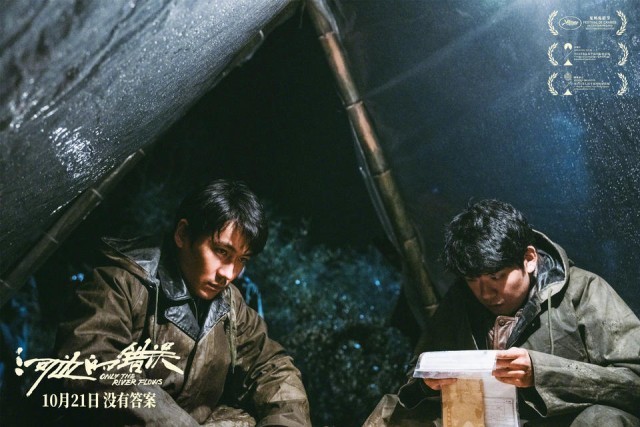

《河邊的錯誤》由魏書鈞執導,康春雷、魏書鈞擔任編劇,匯集朱一龍、曾美慧孜、侯天來、佟林楷等演員,作品定位是荒誕現實主義藝術電影。影片曾入圍第76屆戛納國際電影節“一種關注”單元、第28屆釜山國際電影節“亞洲電影之窗”單元等,受到國際影壇的關注。

影片故事來源于著名作家余華,導演是頗受國際大電影節青睞的新銳導演魏書鈞,領銜主演又是兼具演技與流量的演員朱一龍,該片自官宣以來就受到觀眾的關注,截至10月16日預售票房已超過300萬,作為藝術片票房開局堪稱不俗。

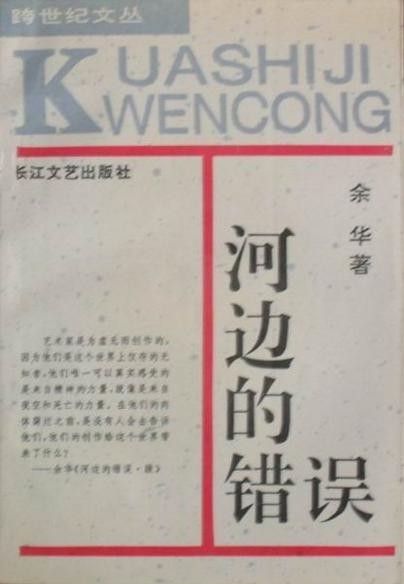

與《西風呼嘯的中午》《現實一種》等作品一樣,小說《河邊的錯誤》是余華早期先鋒創作中很具代表性的作品,很接近卡夫卡寓言體式的小說,寫的是一個探案犯罪故事,但注重的其實是小說的形式探索,隱喻式表達、對人的異化的冷峻描寫等。

小說開頭,小鎮的河邊發現了一個老婦的頭顱,刑警馬哲開始不斷到河邊偵探現場,引出了與老婦人有關的人物“瘋子”。在馬哲調查此案時,小鎮又一連死去了四個人,有的同樣被割頭顱,有的則是在接觸警察后自殺,馬哲一直將嫌疑人鎖定為“瘋子”,但精神病人無法被定罪,馬哲也沒有確鑿的證據,最終馬哲以一種荒誕又瘋癲的方式,就是把自己變成瘋子,了結了這場吊詭的連鎖離奇死亡事件。

作為先鋒文學作品的《河邊的錯誤》,不是犯罪小說或偵探小說,而是借由對偵探小說的戲仿,來完成作者豐富的隱喻表達。

小說不但不去回答“誰是兇手”“證據是什么”“動機何在”“犯罪過程怎樣”等問題,而是刻意隱匿證據、模糊證詞,設置眾多撲朔迷離的出場人物干擾馬哲和讀者的追兇過程,最終達到對小說主題的豐富呈現。小說中瘋癲古怪又模糊的人物群像、無解的人性困境掙扎、正常人的癲狂化和扭曲化,再加上冷暴力敘事風格,一起構建了一個充滿嘲弄與諷刺意味的荒誕世界。

這種先鋒創作中的批判性思考,在當下仍有其文學的獨特價值,而通過一篇中篇小說就完成對人性與文明等宏大問題的思考,本身就“很嚴肅文學”,這增加了影視化改編的難度。所以,余華多次表示,《河邊的錯誤》被張藝謀等導演青睞,但多年過去未能拍成電影,此次被導演魏書鈞改編出來,他很驚訝,“因為能改編出來就是成功”。

電影《河邊的錯誤》中,一樁吊詭兇案牽扯出多名嫌疑人,朱一龍飾演的刑警隊長馬哲被無法言說的真相不斷撥弄,逐漸陷入荒誕、不安和分不清是真是幻的時刻與記憶中。電影自然細膩地還原了上世紀90年代人們的生活和精神面貌,保留了小說荒誕離奇的故事特色,又增添了導演充滿藝術性的鏡頭語言,傳遞出撲面而來的緊張感、詭譎感和恐怖感。

雖然電影增添了更多人物細節和劇情,但同樣因為“沒有確定的答案”,對觀眾來說依舊有巨大的解讀空間。電影預告中,各種荒誕元素人物、畫面,伴隨著蒙太奇的剪接,一步步將馬哲逼向崩潰,也將觀眾的情緒推向高潮,而馬哲近乎癲狂的行為也給觀眾留下很大懸念。從畫面風格來看,電影《河邊的錯誤》色調冷酷、質感十足。看過國內外展映的觀眾給出了較高的評價。

朱一龍表演突破,余華力捧

嚴肅文學改編,尤其是先鋒文學影視化是上世紀八九十年代的創作風潮,僅張藝謀導演就改編了莫言、余華、劉恒、蘇童等先鋒作家的多部作品,比如《紅高粱》《菊豆》《大紅燈籠高高掛》等,取得了藝術上的成功。大家可以想象先鋒文學改編最終呈現的品質和風格,但在當下的觀影環境下,難以預判其票房。

不少觀眾期待《河邊的錯誤》能取得世俗意義上的票房成功,成為爆款,但一部電影票房如何,牽扯到太多的因素,包括作品類型和話題性、主演陣容、宣傳營銷力度、觀眾基礎盤、上映檔期等。

《河邊的錯誤》有其優勢,比如余華文學作品的讀者號召力、演員朱一龍的觀眾緣和精心雕琢的突破性表演、主創團隊口碑積累等,對犯罪探案懸疑題材的突破性表達,有不少有利的商業性元素吸引觀影者。同時,影片自我定位于荒誕現實藝術電影,再加上藝術片導演魏書鈞的個人特色的表達,以及電影“不明確性”“沒有答案”的隱喻式表達等,則可能成為觀影門檻。

導演魏書鈞也曾表示,在突破這部電影的改編時,他經過很長時間的思考,放棄了偵探類型片模式,而是以拍一部“不要理解,要去感受”的電影的心態來創作《河邊的錯誤》。就像朱一龍說的,作為演員是奔著對角色的喜愛和有創作欲望才拍了電影,希望電影能有好的票房。

先鋒文學影視化改編的耀眼時代屬于上世紀八九十年代,《河邊的錯誤》在小說發表近40年后依舊能被改編,也證明了此類優秀文學先鋒性表達不過時的一面。多年未有小說影視化的余華,也力捧電影《河邊的錯誤》。在與觀眾交流中,余華對影片的評價很高。他認為,電影新增的馬哲與妻子間的互動,以及開頭那段鋪墊,還原當時的一種生活方式,影片為大家提供了一種從來沒有見過的偵探電影。

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件