文藝片票房太差?導演制片“公開宣泄”解決不了問題

記者 師文靜

近日,在戛納電影節、平遙電影展備受好評的影片《永安鎮故事集》上映,卻遭遇票房失敗,上映13天,票房還沒有突破300萬元。

面對高口碑、高贊譽和折戟沉沙的票房,影片主創不淡定了,不僅出來大倒苦水,還想“單挑”發布差評的觀影人。

文藝片票房不理想,著急了的主創團隊會有各種“破防”“出格”行為,這種事情每年都會發生。今年影市票房一路高歌,票房黑馬爭奪戰風云莫測,文藝片的生存依舊很難。

由魏書鈞執導,楊子姍、黃米依等領銜主演的電影《永安鎮故事集》,曾于2021年入圍戛納國際電影節“導演雙周單元”。影片是一部“關于電影”的電影,敘述了一個劇組入駐拍攝地,給這個原本寧靜的小鎮帶來一絲波瀾,然而波瀾過后,一切又重歸寧靜的故事。這部電影呈現了對電影創作過程或幽默或諷刺的解構,是一部有另類表達的國產片。

影片從題材到故事、立意都“很文藝片”,藝術水平得到了業內電影人的肯定,也獲得不少觀眾的口碑肯定。不可否認的是,這樣一部講電影創作、充滿寓意映射的作品,與當下影市主流觀眾的觀影習慣還是有鴻溝壁壘。

《永安鎮故事集》上映后的排片也很慘,只有上映前兩日排片超過2%,上映第三日之后排片就跌到了1%以下,200多萬元的票房與前期口碑發酵形成極大的落差。這期間,影片導演、主演一直在跑路演,路演物料不斷放出,但并未能挽救頹勢。

這讓影片主創嚴重“破防”,該片制片人發視頻表達不滿,稱電影遭遇很多“無端黑評”,自己“從業14年來從未感到如此絕望”,并表示自己沒錢請水軍才遭遇差評。對于票房、宣發等,該制片人則表示預算有限,沒錢宣發,拍文藝片非常不容易。

影片主創跟某個、某些觀眾的影評使勁兒,其實是影片主創想找個發泄渠道,歸根結底還是無法接受票房的慘敗。文藝片上映“有聲”總比“無聲”好,但想通過“罵戰”“賣慘”來博得關注,這條路被證明是走不通的,甚至有可能正好中了大眾的“雷點”而引發反感。

文藝片的困境不只存在于《永安鎮故事集》。《燃冬》剛上映時被瘋狂吐槽,導演陳哲藝很不解,反問大家,自己不抽煙不喝大酒,這么儒雅溫柔,為何被罵?從《百鳥朝鳳》制片人“下跪”求排片,到《1950他們正年輕》導演“絕不下跪求排片”,再到《地球最后的夜晚》《燃冬》故意錯位營銷騙觀眾看片被罵,文藝片與市場、票房一直存在各種雞飛狗跳的故事。

各種“失態”的背后,其實說明文藝片行業或者國產片行業還有粗放式發展的一面,說明文藝片業內還未能呈現出有序的評價褒獎體系、成熟的市場運作體系、成熟的觀眾市場等。

當下觀眾不會因為影片獲了什么獎、有多高的藝術造詣才去影院觀影,更多的觀眾是通過影片的營銷影響力走進影院。文藝片觀眾群體本來就相對小眾,想要更多票房,就要“破圈”營銷,包括在劇情、人設、演員、情緒等方面展開針對性營銷,多與觀眾產生共振,或許能取得不錯的票房。

在當下快節奏、強情緒的網絡時代,文藝片需要放下文藝范兒的矜持,做接地氣的展示,或者做商業化包裝改造,比如海報不要為了追求格調搞得云里霧里。如果沒有抓住最重要的營銷一環,或者沒錢營銷,失去的就是排片,結局就是票房失利。

文藝片回本渠道單一,更多的是在院線與商業片對決,但追求票房首先得全面了解市場,了解如何精準“出圈”找觀眾,匹配好制作投入、營銷投入比例,做好風險把控。文藝片需要對自身有清醒的認知,有更多的掌控能力,才不至于被摔得凄慘無比。

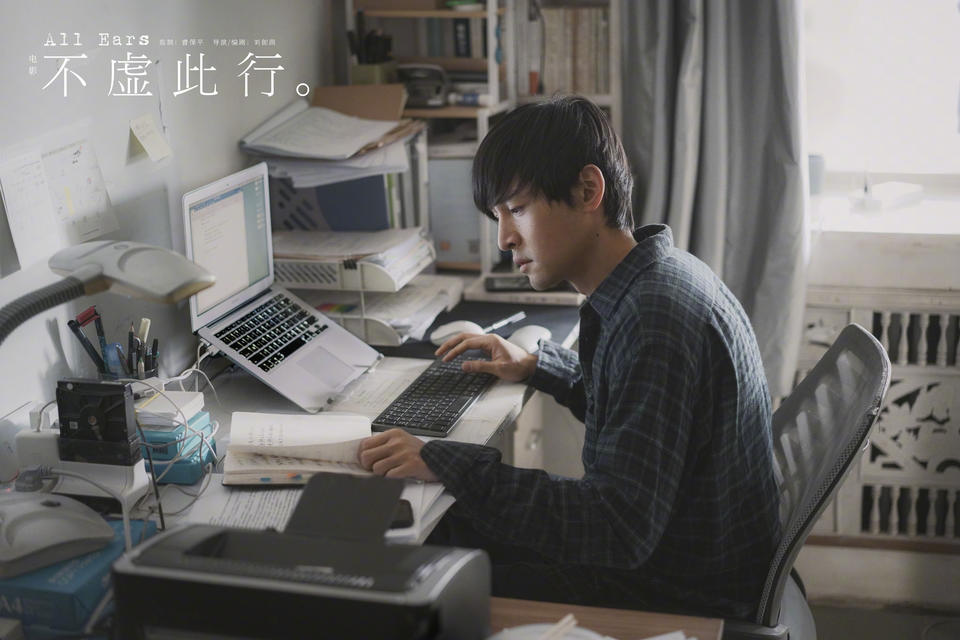

最近上映的《三貴情史》同樣票房不高,不到500萬元;《街娃兒》票房甚至只有16萬元;《不虛此行》在胡歌的支撐下票房超2000萬元。文藝片沒有強類型故事,陣容也無法與商業片比,最終拼的依舊是有沒有超強口碑。今年票房成績比較突出的是科幻文藝片《宇宙探索編輯部》,該片能獲得6700萬元的票房,除了路演、直播等全套營銷,就是影片品質和口碑在硬撐。這部影片獨特的氣質、獨特的表演和影像表達,帶來口碑的發酵。

可見文藝片其實也不怕題材偏冷門,現實題材文藝片、愛情文藝片、科幻文藝片,不管什么類型,除了有針對性地營銷,最終還是需要看品質,看能否給觀眾帶來很亮眼的驚喜。

文藝片進入市場,想要獲得好票房,甚至“點石成金”被發掘出高票房,都可遇不可求,每一部文藝片都有自己的票房命運。《愛情神話》《宇宙探索編輯部》等叫好叫座的藝術片都不可復制,但文藝片還是應少一點主創“出格”博關注、營銷詐騙等自損鬧劇,而是應以好內容擊中觀眾情緒,找到自己的市場法寶。

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件