諜戰劇應兼顧英雄敘事與審美創新

諜戰劇經過幾十年的發展,已經形成了相對固化的情節模式,讓觀眾產生了審美疲勞。近年來,諜戰劇創作也在尋找著創新的突破口。

王乙涵

法國戲劇家喬治·普羅第曾在20世紀初,從一千多部古今戲劇作品中歸納總結出“36種戲劇模型”,試圖將世界上所有故事囊括其中。這些情節模式也為早期影視創作提供了模型。盡管一百年之后的今天,36種情節模式已經無法滿足觀眾的“創新期待”,但很多影視作品的創作依然還是從這些“母題”出發,組合衍生出新的情節模式來。

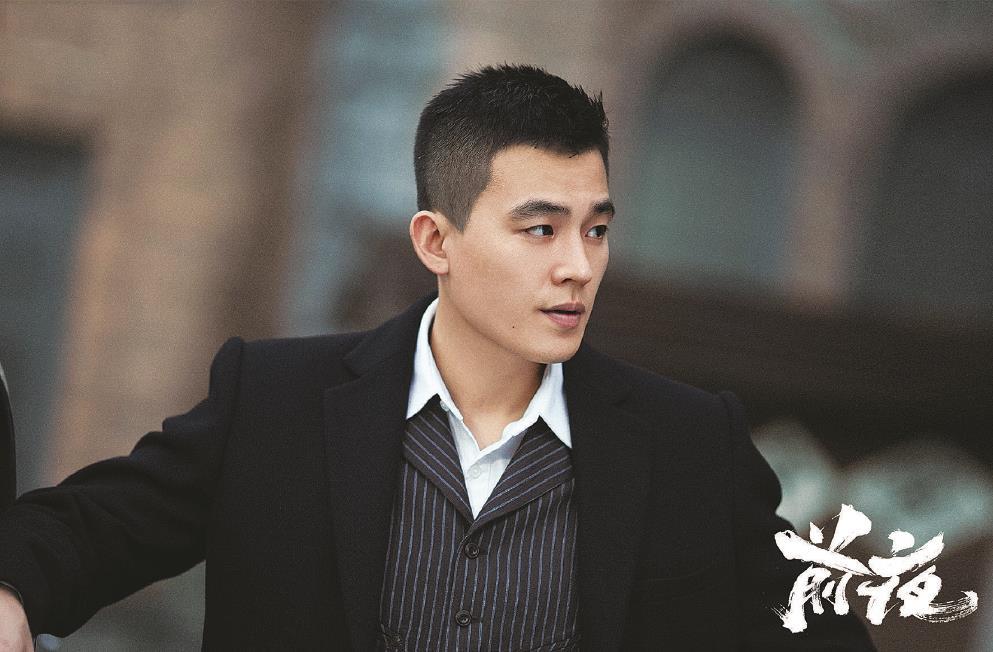

36種情節模式的第20種,被歸納為“為了主義犧牲自己”,是一種涵蓋了英雄為信仰、種族、國家利益犧牲自己的生命、情感與榮譽的情節模式,也是諜戰劇最常運用的母題。在我國,從最早的《敵營十八年》到《潛伏》《懸崖》《風箏》,以及近兩年播出的《叛逆者》《潛行者》《前夜》《梅花紅桃》等,諜戰劇作為獨特的類型始終受到市場的青睞。

近些年來,諜戰劇在制作上越來越上檔次,服化道精致唯美濾鏡加持,演員高顏值高流量,劇情燒腦反轉,卻很難獲得如《潛伏》播出時眾口一詞的推崇。情節模式不斷地復制運用,加之市場化娛樂化的影響,讓諜戰劇陷入了情節人物同質化的窠臼。想要跳出創作瓶頸,就要搞清楚觀眾為什么愛看諜戰劇。

英雄敘事和悲劇審美

區別于愛情劇和時裝劇,諜戰劇吸引人之處不應該只是演員的顏值,而首先在于其英雄敘事。所謂“英雄敘事”是以英雄為表現核心,圍繞英雄人物的行動展開的敘事策略。英雄敘事在人類最早期的敘事中就已出現,古代神話史詩中對英雄的樸素書寫就展示了英雄敘事的內涵。西方神話中的英雄強調個人利益,中國傳統神話故事中的英雄則更重大義,愿意犧牲個人去造福百姓。這種源自遠古的文化積淀深刻地影響著我們的民族精神。在現代經典敘事中,英雄敘事依然代表著一個國家和民族共同的價值取向和信仰崇拜。

在我國,諜戰劇能夠深受觀眾喜愛,很大程度上源自于對歷史的認知和深刻的民族記憶。在此基礎上,懸疑緊張的情節和諜戰人員偷天換日、明爭暗斗的工作狀態都具有極強的戲劇張力。不同于常規的英雄敘事,盡管諜戰劇主人公的終極目的代表著崇高正義,但他們通常身處弱勢,需要以謊言、破壞、傷害甚至暴力等手段去與敵對勢力斗爭。主人公在打破常規的冒險行為中完成正義的任務,這種錯位感和悖逆感讓觀眾的潛在心理獲得了滿足。同時,主人公內心強大,信仰堅定,與觀眾與生俱來的“英雄情結”相互觀照,折射了觀眾無法實現的英雄夢。

然而,當這種英雄敘事越來越傳奇化,戲劇性越來越極致化,人物的行動演變為闖關游戲,強行反轉燒腦,諜戰工作本身的殘酷性被弱化,觀眾也會深陷在迷宮般的劇情之中,迷失了對人生意義的思考。上半年播出的諜戰劇《無間》中的陸風(靳東飾),一出場就掛著英雄的標簽,但在不斷的反轉突變和絕境逢生中,觀眾只能嘖嘖稱奇,卻看不到信仰與人性的光芒。

面對百年未有之大變局,國際形勢暗流洶涌,局部戰事不絕,互聯網的發展,讓我們更加真切地感受到戰爭的殘酷。鋼鐵戰士也是血肉之軀,個人英雄行為的背后都離不開理想信念和民族認同來支撐。同樣的,對于諜戰劇來說,任何英雄敘事都不能脫離時代性的特征,那些愿意“為了主義犧牲自己”的英雄,折射的是觀眾的社會理想,凝聚的是我們國家的理想信念。

與戰爭類型的影視劇不同,諜戰劇的英雄敘事往往與悲劇審美相伴而行,“為了主義犧牲自己”的母題讓其彌漫著濃厚的悲劇意味,帶給觀眾獨特的觀賞體驗和心靈震撼。

因為諜戰劇中的英雄通常是大棋局中的孤子,他們以極強的意志力孤軍奮戰、以小博大,時刻游走在生死邊緣。他們需要在極端壓力下做出最快的選擇,可他們也并不是總能成功,相反每時每刻都可能面臨失敗、挫折、誤解和犧牲。他們對道德的困惑、對命運的追問、對信仰的執著,相互糾葛形成巨大的悲劇力量,激發了觀眾的敬仰和同情,讓觀眾從中感悟苦難與犧牲,崇高與偉大。就像《懸崖》中的周乙、《風箏》中的鄭耀先,他們都是成熟的地下工作者,膽識過人的英雄,卻只能將個體情感隱匿于民族情感之下,置一己私情于家國大義之下,時刻隱忍克制,最終在孤獨中飲下所有痛苦和煎熬。這種悲劇審美強調了命運的不確定性和復雜性,揭示了人性的復雜性和時代的殘酷性,使觀眾能更深入地思考人性、道德和社會。

有人說:悲劇是一種災難和犧牲,但是它不應讓人感到沮喪,而是產生莊嚴感和崇高感。英雄人物雖然最終走向了悲劇,但他們的勇氣、執著和犧牲,以及他們對人性、道德和社會現實的挑戰,形成了悲壯感與崇高感,提升了作品的審美價值和文化內涵。

創新從打破固化的情節模式和審美期待開始

觀眾審美心理中包含著渴望新奇、突破傳統的內在愿望。諜戰劇經過幾十年的發展,已經形成了相對固化的情節模式,讓觀眾產生了審美疲勞。可以看出,近年來的諜戰劇創作也在尋找著創新的突破口,但成功者寥寥。《無間》在懸念和燒腦上不斷加碼,神化諜戰人員,卻單純為了諜戰而諜戰,忘卻了諜戰劇的初心;與《無間》同期播出的《薄冰》走青春偶像路線,卻弱化了類型特征,諜戰懸疑不足,甚至有了抗日神劇的影子,播出后自然難以讓觀眾滿意。也有創作者嘗試類型的融合,如《歡顏》的公路諜戰,《隱秘而偉大》的職場諜戰,《潛行者》的生活諜戰等都在嘗試以復合的類型吸引更多的觀眾。

當然,創新不能只在表面上做功夫,而是要從敘事的主體建構下功夫。

以前段時間播出的《潛行者》為例,地下黨員方嘉樹與前妻和兩個不同家庭的孩子陰錯陽差假扮成一家四口潛伏在76號。這一設定突破了以往諜戰劇假扮夫妻的固定模式,將陰郁的諜戰氣質與鬧騰的煙火日常相融合,諜戰工作與家庭生活一冷一暖,形成了強大的反差和戲劇張力,構成了一幅充滿市井氣的諜戰眾生相。同時,該劇視角宏闊,對來自幾個不同陣營的人物都有立體多元的刻畫,從人性的幽微處入手,賦予人物復雜性與深刻性,每一個人物都不是我們習以為常的諜戰面孔。特別是對女性特工人員的塑造血肉豐滿,突破了模式化的束縛,引導觀眾從另一個角度去看待歷史。全劇有很多細節在提醒觀眾,地下工作者也是活生生的人,會有弱點和軟肋,也會被愛人和孩子牽絆;他們不是戰無不勝,不僅要隨時應付突如其來的挑戰,也要面對道德的困擾和生活的挫折。主人公方嘉樹心中縱有萬千波瀾,表面永遠云淡風輕。就連做夢說了句夢話都要自己反省一番;特務頭子李立行貪財膽小,只有睡在衛生間的浴缸里才覺得安全;行動處處長葉興城看似戀愛腦,實則瘋狂狠毒;還有蘇雅露、鄭南雁、鄭飛熊、朱玉、郭大雨等反面人物,也都豐富立體、耐人尋味,帶給觀眾非常新鮮的觀劇體驗。同時,該劇危機的設置也別具一格,如用湖北話的“襪子”破解接頭暗號“麻子”;聯絡員李正勛的一句“當死亡不可避免的時候,我們就要用微笑去面對”充滿了革命浪漫主義精神,可他犧牲前的微笑卻又給主人公埋下新的危機等。無論是敘事視角、情節結構還是人物塑造,《潛行者》都在嘗試突破諜戰類型片的既有模式,挑戰觀眾已經固化的審美期待,對于諜戰劇的創作是一次有益的突破和努力。

可見,諜戰劇要獲得觀眾喜愛,除了保持其獨特的英雄敘事和悲劇審美,更重要的是建構創新性的敘事設置、打破觀眾固化的審美期待,讓諜戰劇為觀眾提供逃離日常的娛樂方式的同時,也能為觀眾提供理解和體驗人性、道德和社會的獨特視角,使觀眾在觀賞中獲得鼓舞和激勵,進而形成一種強有力的價值信念與理想精神。

(作者為中國藝術研究院電影電視藝術研究所副研究員)

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件